Rieccoci di nuovo qui amici e amiche in questo magazine di moda alternativa. E non sto parlando di stile o tendenze ma del modo alternativo con cui mi piacerebbe guardare la moda da oggi in poi. Da appassionata di fashion e glamour vi posso assicurare che lo shock è stato bello forte nel rendermi conto che le mie scelte di consumo sono un danno per qualcun altro.

Con l’informazione e la ricerca sto imparando che i nostri gesti quotidiani procurano danni di cui noi non sappiamo nulla. In linea di massima, si tratta di scompensi ambientali o sempre più frequente insorgenza di patologie che altre persone devono subire per l’acquisto di quella magliettina a 2€.

Del Fast Fashion vi ho già parlato abbondantemente nella PARTE 1 di questa serie di articoli e spero di aver fatto un quadro completo della situazione a livello generale. Scendendo più nello specifico, mi piacerebbe sciorinare tutti i disastri di cui, io, mi sento sempre più colpevole.

Come promesso nella PARTE 2 dedicata alla consapevolezza ecologica, stavolta è il turno della concretezza. A partire dal viaggio che Matteo Ward ha effettuato in giro per il mondo, ne approfitterò per sbattervi in faccia la realtà dei fatti dell’inquinamento tessile e non solo. È una verità nuda e cruda quella che ci mostra, e dopo averla vissuta da spettatrice dall’inizio della prima puntata fino alla sesta, è diventato mio dovere assoluto diffondere le verità di queste ricerche, stavolta, in prima persona.

È il mio piccolo contributo per rimediare, almeno un minimo, ai danni che ho causato fino ad oggi.

Eco-style: l’impatto ecologico dell’inquinamento tessile

Forse quello che ci sfugge è che tutti noi siamo protagonisti di questo disastro ambientale in corso e che tutti noi abbiamo una responsabilità ambientale. Per quanto continuiamo a reiterare nelle nostre abitudini di consumo compulsivo ignorando la cosa, le ripercussioni dei nostri errori non impiegheranno molto tempo a raggiungerci e a punire la nostra noncurante perseveranza.

Uno per uno, ecco i vari danni che rivelano il lato oscuro della moda.

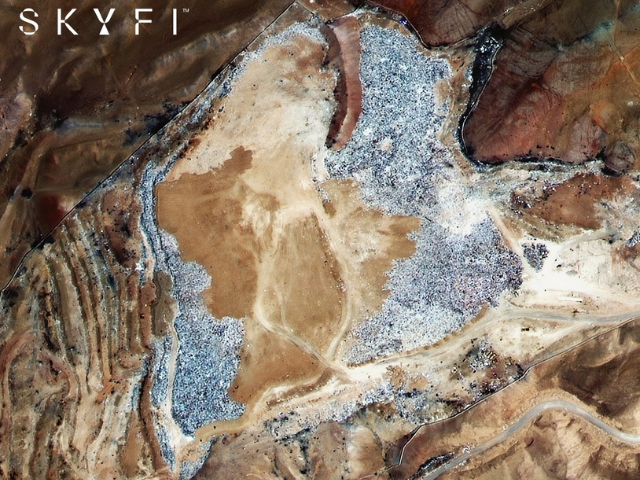

1. Il cimitero del Fast Fashion (Cile)

La prima tappa è in Cile, più precisamente nel deserto di Atacama, una zona franca dove non si pagano le tasse su qualsiasi cosa di importato. Quella che apparentemente sembra un’immensa distesa di sabbia, in realtà nasconde 40.000 tonnellate di abiti. I nostri abiti.

Si tratta di un vero e proprio “armadio a cielo aperto” contenente cose che andavano di moda fino alla settimana scorsa o che dal vivo ci hanno convinto meno della foto. Sto parlando di resi o di tutto ciò che a noi non va più di avere nell’armadio di casa.

Dal momento che in Europa non c’è un posto per riciclare i vestiti, alcuni governi come quello cileno, nel tempo hanno dato il consenso per la loro importazione nel proprio paese. Si tratta di una politica economica secondo la quale solo alcuni ne traggono beneficio comprando e rivendendo il recuperabile a scapito del resto della popolazione più povera che subisce il danno ambientale degli scarti.

Va da sé che, se da un lato per loro la nostra spazzatura diventa “oro” su cui basare la propria economia, dall’altro lato si conta che circa il 40% di quello che arriva in Cile sia inutilizzabile e che 49 tonnellate di residui tessili annue finiscono nel deserto. Ecco un chiaro esempio di inquinamento tessile.

L’impatto ecologico di un sistema disfunzionale

Uno studio di McKinsey, una delle più grandi società di consulenza al mondo, ha stimato che nel 2022, il 25% di tutti i vestiti acquistati online e il 20% di quelli comprati in negozio siano stati rimandati indietro. Il problema è che, a differenza di quanto possiamo credere, questi nostri resi, una volta rimandati indietro, spesso non vengono rimessi in commercio. Ma perché?

Strano ma vero ma i costi di ricondizionamento da supportare in seguito al reso possono essere più elevati del loro valore stesso. Tra questi costi sono previsti quelli per:

- stirarli;

- sanificarli;

- verificare che non ci siano danni.

Il problema è che i nostri resi arrivano in Cile come dei pacchi a scatola chiusa dove quello che ne esce viene suddiviso in:

- Prima qualità: no macchie, no rotture, no scuciture (tra 5-8€);

- Seconda qualità: un po’ sgualcito, un po’ slabbrato (2€);

- Terza qualità: un po’ rotta, smagliata o macchiata (non servono o si buttano).

Lo chiamano “il cimitero del Fast Fashion” perché tutto ciò che viene buttato lì tende a prendere fuoco spesso e facilmente intossicando migliaia di persone. Il comune di tanto in tanto ricopre le dune di vestiti con terra e sabbia così da attenuare i danni senza troppe spese.

Quella che manca forse è una regolamentazione internazionale che obblighi le imprese a farsi carico di ciò che producono anche quando questo smette di avere valore. Tuttavia, dal 2016 è stata sancita una legge secondo la quale chi contamina paga: le imprese che importano i vestiti devono farsi carico anche del residuo che si genera.

Una soluzione all’inquinamento tessile

Per la serie: “La speranza è l’ultima a morire”, esiste a Santiago un’azienda di nome Ecocitex che, per combattere questo drastico impatto ecologico, recupera gratuitamente gli abiti inutilizzati per donarli o riciclarli.

Il sistema più o meno funziona dividendo inizialmente gli abiti in categorie (uomo, donna, bambino) e dà sia la possibilità di donarli fino a 15 pezzi gratis, sia di scambiarli o di acquistarli, sia di riciclarli. Quelli in cattive condizioni si riciclano e si trasformano di nuovo in materia prima, in gomitoli di filato 100% riciclato. Tuttavia, per quanto si provi a trovare soluzioni, a volte non bastano progetti simili perché quando si pone ai governi una soluzione, loro ti rispondono che le priorità sono altre.

2. La destinazione dei nostri scarti (Ghana)

Ad Accra, Capitale del Ghana, c’è Kantamanto Market, il mercato dei vestiti di seconda mano più grande dell’Africa, centro di tutto il tessile che viene importato. Qui ogni martedì arrivano 15 milioni di vestiti. Qui arrivano gli scarti dall’Europa che loro si divertono a chiamare: Obroni Wawu = “I vestiti dell’uomo bianco morto”.

Questo appellativo nasce dal fatto che prima solo chi moriva lasciava tutti questi vestiti abbandonati a loro stessi, quindi per loro resta l’incredulità nell’accettare che tutti questi che arrivano siano scarti di persone ancora vive e vegete.

Il problema è che il 40% dei 15 milioni di abiti che arrivano a settimana è inutilizzabile, alcuni sono invernali e quindi impossibili da mettere con un clima tropicale di quelle zone. È ancora una volta un sistema a scatola chiusa dove non sai quello che compri fino a quando non lo apri.

Stesso all’interno del mercato poi, trovi sarti e stiratori che provano a ridare un senso ai vestiti usati da noi e che invece abbiamo reputato da buttare. Addirittura la cultura della moda africana è cambiata perché troppo costosa da acquistare. Ormai gli abiti tradizionali vengono indossati solo la domenica.

Poco distante da Accra si apre poi un altro scenario ancora più struggente. Stavolta ci sono bambini che raccolgono pezzi di metalli per rivenderli (1kg 20 cent) e sognano di andare in Inghilterra e in Francia (insomma in Europa) perché pensano che tutto sia più pulito e profumato.

L’impatto ecologico di un sistema corrotto

L’interesse a cambiare rotta c’è. Nessun popolo è disposto realmente a vedere il proprio paese sgretolarsi sotto i propri occhi. Il problema è che spesso le motivazioni alla base di questo impatto ecologico sono mosse da fili invisibili nei confronti dei quali c’è poco margine di scelta.

Nel 2018, infatti, parecchi stati africani hanno provato a salvaguardarsi vietando l’importazione di vestiti di seconda mano ma la risposta degli Stati Uniti è stata che se l’avessero fatto, sarebbero stati esclusi dall’Agoa, un patto di commercio internazionale.

Un palese esempio di *protezionismo1 volto a proteggere gli interessi del proprio paese.

Leggi articolo “How the US and Rwanda have fallen out over second hand clothes” – BBC

Secondo questo patto economico, in pratica, l’America avrebbe sospeso all’Africa il diritto di esportare i propri stock di abbigliamento senza la franchigia doganale (esonero dai tributi). Un vero e proprio ricatto in base al quale, se l’Africa Orientale avesse continuato questa lotta contro l’importazione di abiti di seconda mano, sarebbe stata costretta a pagare nuove imposte.

Ecco l’esempio di un paese con le mani legate. Così come un altro esempio è Chorkor Beach, luogo dove si possono trovare altre tonnellate di cumuli di scarti tessili accumulati negli anni. Più di 3km di scogliera ormai formata solo da vestiti buttati.

3. Le varie forme dell’ecocidio (Indonesia)

Tra le cause di questo inquinamento tessile non è da sottovalutare il disboscamento. Questa è una situazione che ormai da tempo si sta presentando in Indonesia.

Molto spesso, quando si pensa ai danni ambientali ci si immagina cause di inquinamento ambientale come l’inquinamento dato dai rifiuti o da sostanze chimico-tossiche.

In realtà, gli scenari che rientrano nella categoria dei danni ambientali sono davvero numerosi, è solo che spesso non si vogliono vedere o, in alcuni casi, non conviene portare a galla.

Come dicevo, ancora una volta un esempio è dato dalle aziende appartenenti al settore tessile che, per assicurare all’universo del Fast Fashion un corretto quantitativo di produzione tessile, spesso agisce a scapito dell’ambiente e delle popolazioni che lo abitano.

Questo è il caso dell’industria tessile della viscosa e del raion (rayon o seta artificiale), tutti materiali che ritroviamo bene o male nel 70% dei nostri indumenti. Si tratta di fibre tessili che si ricavano dalla cellulosa degli alberi e necessarie, ancora una volta, per soddisfare una domanda sempre più crescente. Più aumenta la richiesta, più si incrementa la produzione; più si incrementa la produzione e più diventano necessarie sempre più risorse.

Il problema dov’è?

Il problema sta nel fatto che per soddisfare questa richiesta, aziende da sempre note per la produzione tessile della seta, del raion e della viscosa – come quelle italiane per esempio – hanno spostato tutto in Asia (Cina, India, Indonesia). Si tratta di dati ufficiosi, ovviamente, dal momento che se ci si reca sul posto, non è possibile entrare negli stabilimenti.

Sta di fatto, comunque, che queste aziende dall’Italia si sono trasferite in paesi come l’Indonesia e per stabilirsi e creare luoghi adatti, hanno deforestato e intossicato tutto. Per quanto, infatti, sia luogo comune credere che la viscosa sia associabile alla sostenibilità, la realtà è tutt’altra storia.

Già dagli anni ’30, infatti, risultò come alcune sostanze usate per trattare la cellulosa come il solfuro di carbonio o l’idrossido di sodio, fossero implicati nell’insorgenza di numerosi disturbi mentali.

Così dall’Italia queste aziende trasferirono le loro fabbriche altrove preoccupandosi non di eradicare il problema completamente ma solo di spostarlo. Un vero e proprio avvelenamento per il sistema nervoso di chi lavora in fabbrica e si espone regolarmente alle esalazioni di acidi e al solfuro di carbonio.

Come se non bastasse, per assicurarsi il giusto quantitativo di fibre tessili, hanno iniziato a sacrificare interi ettari di foreste pluviali (antiche e preziosissime) per sostituirli con piantagioni più indicate per la produzione d’interesse.

Per colpa di antiche concessioni date a paesi europei come l’Italia, migliaia di abitanti indonesiani stanno vedendo scomparire i loro terreni tramandati di generazione in generazione, per far spazio a nuove monocolture intensive di alberi di eucalipto.

La natura inquinata del settore tessile

Quello che vi abbiamo appena riportato è lo scenario di una natura inquinata, una natura sfruttata, una natura maltrattata. Quello che fa più ridere e che si metta ancora in dubbio la possibilità che il cambiamento climatico non sia colpa nostra.

A questo punto mi sembra piuttosto evidente che l’ecocidio è tutta una nostra responsabilità. L’inquinamento tessile-ambientale che vi ho descritto grazie al reportage di Matteo Ward è tutto farina del nostro sacco e delle nostre scelte quotidiane.

È molto bello sfoggiare quei nuovi jeans o quel nuovo cappotto ma se ti dovesse capitare di guardarci dentro e leggere le etichette, ti sentiresti ancora fiero dell’ennesimo acquisto inutile da dimenticare dopo poco nell’armadio?

Leggendo su quella piccola etichetta “Made in Bangladesh”, “Made in India” o “Made in Cambodgia”, saresti veramente ancora in grado di far finta di niente?

Questa era solo la terza parte del nostro personale piccolo viaggio alla scoperta dei danni ambientali che stiamo causando. Il prossimo, forse, ci riguarderà un po’ più da vicino dal momento che parleremo delle conseguenze patologiche a cui stiamo andando incontro con le nostre scelte superficiali.

Cercheremo di conoscere un nuovo punto di vista e, partendo da questo, di trovare anche una soluzione alternativa valida a tutto questo. Perché in fondo è facile parlare ma agire sulle nostre abitudini, diciamoci la verità, lo è un po’ meno.

Per concludere questo viaggio sui danni del fast fashion, è disponibile l’ultimo articolo della serie dove parleremo degli ennesimi problemi di inquinamento ambientale, di salari da fame e di condizioni di lavoro disumane in Bangladesh, in India e, ahimè, anche Italia.

- PROTEZIONISMO: Politica economica che prevede aiuti pubblici ad alcuni segmenti produttivi, attraverso dazi che ostacolino o impediscano la concorrenza di prodotti stranieri sul mercato nazionale* ↩︎